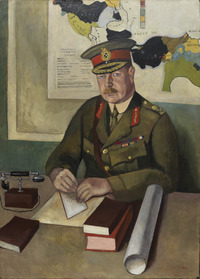

Provenance : Avec la permission de Wikimedia Commons

LINDSAY, WILLIAM BETHUNE, officier de milice, ingénieur, fonctionnaire, officier dans l’armée et homme d’affaires, né le 3 novembre 1880 à Strathroy, Ontario, fils de William Baltimore Lindsay et de Mary Jane Cameron ; décédé célibataire le 27 juin 1933 à Toronto et inhumé à Strathroy.

William Bethune Lindsay, dont les parents avaient une ascendance anglaise et écossaise, grandit à Strathroy, petit village dans l’ouest de l’Ontario. Son père, médecin, investit tôt dans plusieurs projets miniers canadiens. William Bethune, aussi appelé Bill, commença ses études en 1890 au Strathroy Collegiate Institute. Arthur William Currie, futur commandant du Corps d’armée canadien pendant la Première Guerre mondiale, de cinq ans l’aîné de Lindsay, y étudiait également. Il se souviendrait de Bill comme d’un « garçon petit [et] potelé ». En 1897, Lindsay entra au Royal Military College of Canada à Kingston, où il obtint son diplôme d’ingénieur au bout de trois ans. Durant cette période, il joua dans l’équipe de football de l’établissement (à la position centre) et pour les Rough Riders d’Ottawa. En juin 1900, il devint lieutenant dans la milice canadienne et, le mois suivant, le service de l’ingénieur en chef du ministère fédéral de la Marine et des Pêcheries, dirigé par sir Louis Henry Davies*, l’engagea comme dessinateur.

À la suite de la participation du Canada à la guerre des Boers, le premier ministre sir Wilfrid Laurier* et le ministre de la Milice et de la Défense sir Frederick William Borden* réformèrent et développèrent considérablement les forces militaires du pays. On créa le Génie royal canadien (qui succédait au Corps du génie) et en fit une partie intégrante de l’armée permanente. Lindsay accepta une commission pour en devenir l’un des cinq lieutenants. Il démissionna de la fonction publique en juillet 1904 et se rendit à Kingston à titre d’ingénieur en chef du district militaire no 3 (est de l’Ontario). Le 1er juillet 1905, l’armée permanente assuma l’opération des fortifications britanniques au Canada ; Lindsay se vit envoyé dans le district militaire no 9 (Nouvelle-Écosse) pour inspecter la citadelle de Halifax et superviser le transfert d’autorité. Promu capitaine le 16 novembre, il occuperait par la suite le poste d’ingénieur de district dans trois districts militaires : le no 2 (Toronto et centre de l’Ontario) de 1907 à 1910, le no 11 (Colombie-Britannique et Yukon) de 1910 à 1912, et le no 10, gigantesque district qui comprenait le Manitoba, la Saskatchewan et des parties des Territoires du Nord-Ouest et de l’Ontario, de 1912 à 1914. Il obtint le grade de major le 1er mai 1911.

Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, en août 1914, on chargea Lindsay de former le premier contingent d’ingénieurs au camp militaire de Valcartier, au Québec. Sa troupe et lui y accomplirent l’exploit remarquable de construire en quatre heures un pont flottant de 350 pieds au-dessus de la rivière Jacques-Cartier. Lindsay prit le commandement de la 2nd Field Company, Canadian Engineers, l’une des trois compagnies de génie affectées à la 1re division canadienne. En Angleterre, il supervisa la formation de ses 215 hommes. Avant leur départ pour le front de l’Ouest, il fit une chute de cheval et se blessa au genou ; il ne put donc pas les rejoindre avant le 16 mai 1915. À ce moment-là, la compagnie se trouvait dans le nord de la France et venait de quitter le saillant d’Ypres (Ieper), en Belgique, où le jeune frère de Lindsay, Arthur Lodge, avait perdu la vie le 22 avril.

Décrit par l’historien Tim Cook comme un fumeur à la chaîne à la « carrure du frère Tuck – petit de taille et large de circonférence [–] », Lindsay se révéla un officier compétent, efficace et très respecté. « Il avait des attentes élevées, noterait Cook, mais il donnait à ses subordonnés une totale indépendance, et ils le décevaient rarement. » À la création du Corps d’armée canadien, le 13 septembre 1915, Lindsay devint ingénieur divisionnaire pour son ami le major-général Arthur William Currie, qui dirigeait alors la 1re division canadienne ; ce dernier avait aidé à convaincre le commandant du corps, le lieutenant-général Edwin Alfred Hervey Alderson*, de lui accorder cette nomination assortie d’une promotion au grade de lieutenant-colonel avec effet rétroactif au 1er juillet. Quand l’ingénieur en chef du corps, le brigadier-général Charles Johnstone Armstrong, se blessa dans un accident ferroviaire le 29 février 1916, Currie effectua une campagne efficace pour le faire remplacer par Lindsay, qui entra en fonction le 7 mars et fut promu brigadier-général le 24 mai. Lindsay resterait ingénieur en chef jusqu’à la fin du conflit.

Sur le front de l’Ouest, les ingénieurs militaires effectuaient les travaux essentiels à une guerre de tranchées : ils bâtissaient et entretenaient des routes, des ponts et des aqueducs, supervisaient la construction et la réparation des ouvrages de défense, des tunnels et des mines, et protégeaient l’infrastructure de signalisation. À titre d’ingénieur en chef, Lindsay pilota ce que l’historien Bill Rawling décrirait comme « une organisation polyvalente » ; celle-ci comprenait les « éléments techniques de l’armée qui n’avaient pas logiquement leur place ailleurs », dont les troupes ferroviaires, les wagons de ravitaillement et les cartographes, et les compagnies de pionniers, de creusage de tunnels et de campagne. Sur le champ de bataille, Lindsay avait une approche innovatrice : à la crête de Vimy, par exemple, où le Corps d’armée canadien remporta sa plus célèbre victoire en avril 1917, ses ingénieurs percèrent des tunnels et améliorèrent d’anciens passages souterrains français et britanniques ; on pouvait ainsi déployer secrètement l’infanterie dans les profondeurs de la zone neutre et lui éviter les tirs d’obus mortels qui sévissaient au-dessus.

À la fin de l’année 1917, Lindsay proposa une réorganisation majeure des unités du génie du Corps d’armée canadien ; son objectif consistait à pourvoir les ingénieurs, qui devaient souvent compter sur le soutien des unités d’infanterie de première ligne, du commandement direct des troupes de travail qui leur seraient spécialement affectées. Currie, devenu commandant du Corps d’armée canadien en juin (à la suite de sir Julian Hedworth George Byng), appuya le plan parce qu’il améliorerait l’efficacité des ingénieurs et permettrait à l’infanterie de se concentrer sur le combat. Les historiens Armine John Kerry et William Alexander McDill noteraient, à propos de cette réorganisation, que, « [au jour] du jugement en août, le temps et l’effort fournis s’avérèrent pleinement justifiés ». Durant la campagne des Cent Derniers Jours, qui se poursuivit d’août à novembre 1918, les hommes de Lindsay assurèrent l’avancée de l’approvisionnement et de l’artillerie derrière les chars et l’infanterie qui avançaient rapidement. Par exemple, le 27 septembre, dans un geste qui rappela leur exploit à Valcartier quatre ans plus tôt, ils érigèrent promptement des ponts pour faire passer les pièces d’artillerie, les chars et les chariots de ravitaillement sur le canal du Nord inachevé. Après l’armistice, Lindsay garda le commandement des ingénieurs canadiens ; il participa à la marche vers la Rhénanie, puis se vit posté en Angleterre. Lorsque son personnel rentra à la maison en juin 1919, il se porta volontaire pour rester sur place et travailla au ministère de la Guerre britannique comme membre de sa commission sur la réorganisation du génie royal.

Lindsay prit sa retraite de l’armée en décembre avec le grade de major-général ; il voyagea en Europe, puis revint au Canada. En 1920, il obtint un bail pour faire l’exploitation minière de 1 920 acres de sables bitumineux dans les environs de Fort McMurray, en Alberta. À l’instar de son père, Lindsay s’intéressait à cette industrie ; il espérait mettre au point un procédé à la vapeur pour extraire le pétrole des sables bitumineux. Il s’associa avec le professeur Thomas George Madgwick, de la University of Birmingham, et l’Anglo-Persian Oil Company pour construire une usine expérimentale près de Swansea, au pays de Galles, à proximité de Llandarcy, où la première raffinerie de pétrole de Grande-Bretagne ouvrit ses portes en 1922. La même année, Lindsay expédia un chargement de sables bitumineux de l’Alberta à sa nouvelle installation. Avec l’appui du ministère fédéral des Mines, sa société finirait par envoyer outre-mer, à grands frais, plus de 40 tonnes de matière pour la faire tester et traiter. Des résultats non concluants s’accumulèrent au fil des ans, ainsi que des difficultés à attirer des investisseurs et à obtenir des brevets américains ; en 1925, l’entreprise ferma l’usine et abandonna le projet. Tout en restant optimiste quant à la possibilité d’une commercialisation, Lindsay dit à Charles Camsell, sous-ministre des Mines, que « tant qu’on [ne pourrait pas] produire du pétrole à partir des sables bitumineux et le vendre en concurrence avec le pétrole provenant des puits, il [ne semblait] pas possible de développer ces gisements économiquement ».

William Bethune Lindsay demeura actif dans le secteur minier canadien jusqu’à sa mort, survenue le 27 juin 1933, au Hunt Club de Toronto, à la suite d’une crise cardiaque. Il avait 52 ans et éprouvait des problèmes de santé depuis quelque temps. Au général Garnet Burk Hughes, avec qui il avait travaillé pendant la guerre, Currie écrivit que la disparition de son ami lui avait causé un choc, mais que, quelques années auparavant, Lindsay s’était plaint d’avoir « un cœur pourri, une pression artérielle élevée, des reins malades, un mauvais ventre, de mauvais genoux et des pieds faibles ». Il se rappelait lui avoir conseillé de prendre soin de lui ; au lieu de cela, celui-ci avait « pris une cuite qui avait duré la majeure partie de la semaine, [puis était] allé à l’hôpital ». Au sujet des talents et des réalisations de Lindsay, Currie tira la conclusion suivante : « Bill avait de nombreuses excellentes qualités, et je suppose que sa plus grande contribution pendant la guerre a été son plan de réorganisation du génie canadien, un facteur [qui a été] décisif dans l’efficacité du corps et [qui] a eu une profonde influence sur l’organisation [subséquente] des ingénieurs de la division britannique. Personne ne peut lui en enlever le mérite. »

Nous remercions de son aide précieuse John P. Sargeant, de Strathroy, en Ontario, qui a partagé ses propres recherches avec nous, notamment de rares coupures du journal Age Dispatch (Strathroy).

BAC, « Décrets du Conseil », no 1920-1547 ; RG9-III-C-5, vol. 4394–400 (divers dossiers administratifs en lien avec les ingénieurs canadiens durant la Première Guerre mondiale) ; RG9-III-D-3, vol. 4988, dossier 635 (accessible à central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=2004859&lang=eng) et vol. 4989, dossier 637 (accessible à central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=2005983&lang=eng) (Journal de guerre – Ingénieur en chef – Corps d’armée canadien, 1er mai 1916–5 juin 1919) ; vol. 4990, dossier 640 (Journal de guerre – 1ère Brigade, Génie canadien ; accessible à central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=2005984&lang=eng) ; vol. 4994, dossier 652, part. 1 (Journal de guerre – 2e bataillon, Génie canadien ; accessible à central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=2004872&lang=eng) ; RG13-A-2, vol. 262, dossier 1921-1877 (Dept. of Interior – for draft lease to General Lindsay with tar sand rights) ; RG150, Acc. 1992–93/166, boîte 5657-25.— FamilySearch, « Canada, Ontario births, 1869–1912 », William Bethems Lindsay, 3 nov. 1880 : www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:FM8Y-THX?cid=fs_copy (consulté le 17 juill. 2023).— Age Dispatch, 29 juin 1933.— Globe, 1er juill. 1933.— Canada, Dép. de la Milice et de la Défense, Militia list (Ottawa), 1900–1917 ; Dép. du Secrétariat d’État, The civil service list of Canada […] (Ottawa), 1901 ; Chambre des communes, Débats, 1944, vol. 3 ; Doc. de la session, no 30.— Canadian Engineer (Toronto), 24 sept. 1914 : 478.— Tim Cook, Shock troops : Canadians fighting the Great War, 1917–1918 (Toronto, 2008).— [Sir Arthur William Currie], The selected papers of Sir Arthur Currie : diaries, letters, and report to the ministry, 1917–1933, M. O. Humphries, édit. (Waterloo, 2008).— Henderson’s British Columbia gazetteer and directory and mining companies, for 1899–1900 (Victoria et Vancouver), 1899.— A. J. Kerry et W. A. McDill, The history of the Corps of Royal Canadian Engineers (2 vol., Ottawa, 1962–1966), 1.— J. L. Melville, « The Canadian engineers », dans Canada in the Great World War : an authentic account of the military history of Canada from the earliest days to the close of the war of the nations (6 vol., Toronto, 1917–1921), 6 : 37–74.— Desmond Morton, A military history of Canada (5e éd., Toronto, 2007).— G. W. L. Nicholson, Corps expéditionnaire canadien, 1914–1919 : histoire officielle de la participation de l’armée canadienne à la Première Guerre mondiale (Ottawa, 1963).— Oil Trade Journal (New York), août 1922 : 52.— Bill Rawling, « The sappers of Vimy : specialized support for the assault of 9 April 1917 », dans Vimy Ridge : a Canadian reassessment, Geoffrey Hayes et al., édit. (Waterloo, Ontario, 2007).— Western Ontario gazetteer and directory, 1898–99 (Ingersoll, Ontario), [1899 ?].

© 2024– Université Laval/University of Toronto

Collection d’images

Comment écrire la référence bibliographique de cette biographie

Mark Osborne Humphries, « LINDSAY, WILLIAM BETHUNE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 27 juin 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/lindsay_william_bethune_16F.html.

Information à utiliser pour d'autres types de référence bibliographique

| Permalien: | http://www.biographi.ca/fr/bio/lindsay_william_bethune_16F.html |

| Auteur de l'article: | Mark Osborne Humphries |

| Titre de l'article: | LINDSAY, WILLIAM BETHUNE |

| Titre de la publication: | Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16 |

| Éditeur: | Université Laval/University of Toronto |

| Année de la publication: | 2024 |

| Année de la révision: | 2024 |

| Date de consultation: | 27 juin 2024 |